生涯

日本近代文学史上に金字塔を打ち立てた文豪森鷗外は、文久2(1862)年、森林太郎として島根県津和野町の代々典医の家に生まれました。幼少から神童と称され、史上最年少19歳で東大医学部を卒業します。陸軍軍医副となり、22歳から4年間ドイツ留学で衛生学を学ぶとともに、ヨーロッパの芸術や文化に触れ大きな影響を受けました。異国情緒と浪漫的近代小説の清新な魅力をたたえ、青年のみずみずしい感性を余すところなく投影した小説、ドイツ留学三部作『舞姫』『うたかたの記』『文づかひ』を、明治23年から次々と発表しました。それらの作品はヨーロッパ文化の精神を日本に伝える先駆的役割を果たしました。

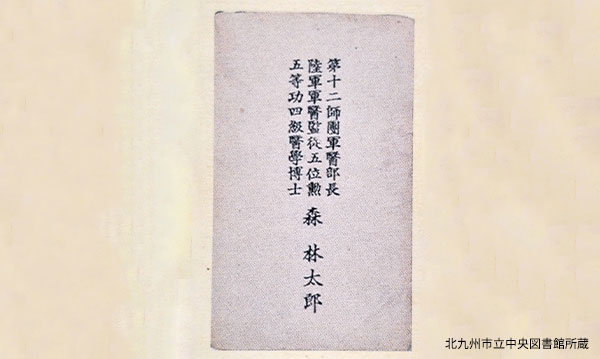

明治32(1899)年、鷗外37歳のとき、陸軍第十二師団軍医部長として小倉へ転勤を命ぜられます。鷗外は、ここ小倉で明治25年以来手がけていたアンデルセンの『即興詩人』の翻訳を完成させました。また、講義、講演会のほか地元新聞への寄稿など、文化の振興に貢献しました。

40歳のとき、荒木志げ(茂子)と再婚。のちに志げが「小倉時代が生涯で一番楽しかった」と述懐したその生活は、明治35年3月、鷗外が第一師団軍医部長として東京に戻ることで終わります。

その後、鷗外は陸軍軍医総監になり、文芸活動も活発に行っていきます。半自伝的小説『ヰタ・セクスアリス』、小倉時代の生活を基に書いた小説・小倉三部作『鶏』『独身』『二人の友』、長編小説『青年』『雁』などを発表します。明治天皇に殉じた乃木希典夫妻の殉死に触発されて書いた小説『興津弥五右衛門の遺書』を発表、続いて『阿部一族』他の歴史小説を次々に発表します。『山椒大夫』で過酷な運命を切りひらく姿、『高瀬舟』で知足の心、『寒山拾得』で超俗の精神などを描きます。

また35年間の軍務に終止符を打つころから、『渋江抽斎』『伊沢蘭軒』『北条霞亭』の史伝を発表、古今に比類なき大文章とうたわれました。

組織の階段を着実に上った軍医、絶えず新境地に挑んでいく文学者、幅広い友人や後輩たちに畏敬された知識人、妻や母親、子どもたちを愛する家庭人、多面体の人生を多彩に生きぬいた森鷗外は「石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」という遺言を残し、大正11(1922)年7月9日、60年の生涯を閉じました。

小倉時代の略年譜

※下の表は縦にスクロールできます。

| 文久2年(1862) | 0歳 | 1月19日島根県津和野町に生まれる。 |

|---|---|---|

| 明治32年(1899) | 37歳 | |

| 6月19日 | 第十二師団軍医部長として小倉に着任する。 | |

| 6月24日 | 鍛冶町の家を借りて住む。 | |

| 6月29日 | ハルトマンの『審美綱領』を刊行する。 | |

| 9月26日 | 『我をして九州の富人たらしめば』を福岡日日新聞に発表する。 | |

| 10月12日 | 石見の青年福間博が来訪。鷗外に師事する。 | |

| 10月22日 | 企救郡教育支会名誉会員に推される。 | |

| 12月6日 | ベルトラン神父についてフランス語を学び始める。 | |

| 12月12日 | 師団将校にクラウゼヴィッツの『戦論』の講義を開始する。 | |

| 明治33年(1900) | 38歳 | |

| 1月1日 | 『鷗外漁史とは誰ぞ』を福岡日日新聞に発表する。 | |

| 1月28日 | 旧妻赤松登志子没す。 | |

| 2月23日 | フォルケルトの『審美新説』を刊行する。 | |

| 7月13日 | 企救郡役所で開催の同郡教育支会で講演する。 | |

| 7月29日 | 常盤座で開催の福岡県教育会総会で講演する。 | |

| 10月13日 | 行橋の行事高等小学校で『倫理学説の岐路』を講演する。 | |

| 11月22日 | 小倉高等小学校で市民有志に心理学の講義を始める。 | |

| 11月23日 | 安国寺住職玉水俊虠が来訪。以後親交を重ねる。 | |

| 12月4日 | 玉水俊虠から唯識論の講義を受け始める。 | |

| 12月24日 | 京町に転居する。 | |

| 明治34年(1901) | 39歳 | |

| 1月1日 | 『論理学説の岐路』『小倉安国寺の記』を福岡日日新聞に、『小倉安国寺古家の記』を門司新報に発表する。 | |

| 1月15日 | 『即興詩人』の翻訳を完了する。 | |

| 2月22日 | 豊前出身の発明青年矢頭良一が来訪する。 | |

| 6月26日 | 師団司令部から『戦論』が刊行される。 | |

| 7月3日 | 衛生隊演習のため行橋、金田、飯塚、後藤寺、香春をまわる。 | |

| 8月22日 | 『続心頭語』を二六新報に掲載開始する。 | |

| 11月18日 | 八幡製鐵所作業開始式に臨む。 | |

| 明治35年(1902) | 40歳 | |

| 1月1日 | 『即非年譜』を福岡日日新聞に、『和気清麻呂と足立山と』を門司新報に発表する。 | |

| 1月4日 | 判事荒木博臣の長女志げ(茂子)と再婚する。 | |

| 2月24日 | リープマンの『審美極致論』を刊行する。 | |

| 3月14日 | 第一師団軍医部長に任ぜられる。 | |

| 3月21日 | 市民有志による送別会が京町三樹亭で催される。 | |

| 3月24日 | 小倉偕行社で『洋学の盛衰を論ず』を告別講演する。 | |

| 3月26日 | 小倉を出発、帰京の途につく。 | |

| 大正11年(1922) | 60歳 | |

| 7月9日 | 東京千駄木で没す。向島弘福寺に埋葬。その後、三鷹市禅林寺に移葬される。のち、島根県津和野町永明寺に分骨される。 |

鍛冶町旧居

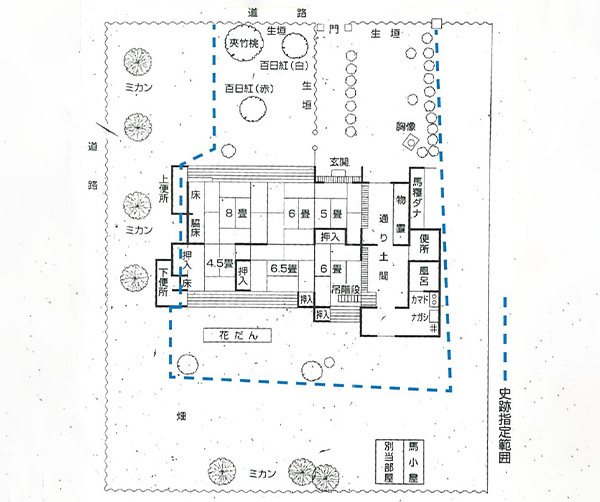

鷗外森林太郎が小倉に着任して最初に入居したのは、「北九州市指定文化財・史跡 森鷗外旧居」です。この家で明治32年6月から、翌年の12月まで1年6か月を過ごしました。家主は『小倉日記』にも出てくる宇佐美房輝でした。

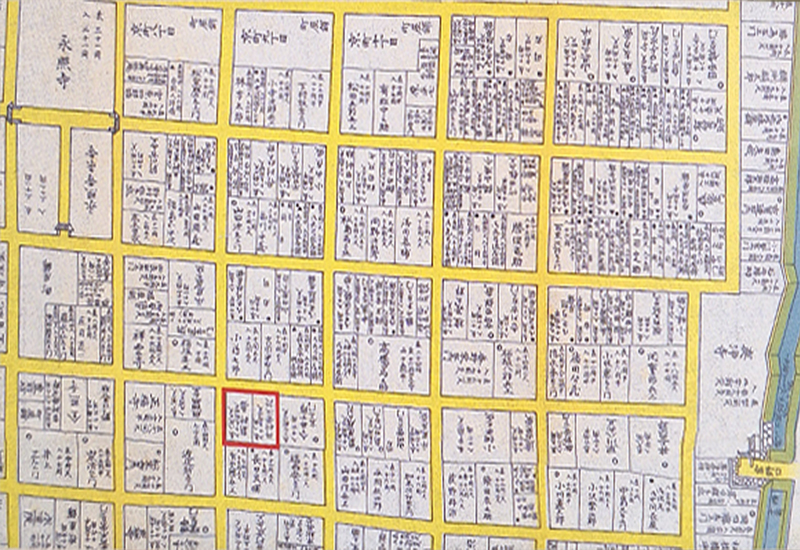

現在旧居は、飲食街の真ん中にあり、景観的には違和感があります。しかし、江戸時代後期、この地域は武家屋敷地区だったのです。小笹の生垣で囲まれた閑静な屋敷が並んでいたようです。幕末の長州戦争で被災し、明治20年代に入ってもまだ桑畑が残っていました。宇佐美房輝は、下左図、赤枠内の2宅地(約1,050,21㎡)を明治23年に購入しました。

小倉城下東曲輪の武家屋敷(小倉藩士武家屋敷図から)

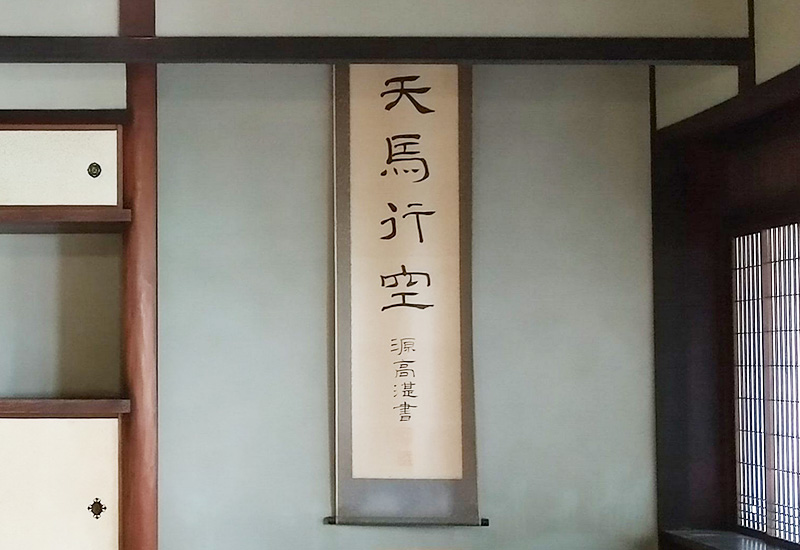

旧居床の間の掛け軸「天馬行空」

鷗外が豊前市出身の発明青年、矢頭良一の死を悼んで遺族に贈った自筆の書(上写真の掛け軸は複製のもの)。源高湛は鷗外のことです。

宇佐美房輝は、明治29年、地目を「畑」から「市街宅地」に変更許可を得て、直ちに母屋(延床186㎡)を建築しました。母屋は、この地域に流行していた造りで、庭も広く、森鷗外も小説『鶏』のなかで主人公の石田小介少佐参謀に「相応な屋敷」と評価させています。

昭和49年、北九州市は、左図の青線部分を史跡として指定、同56年に指定部分375㎡を第1次買収。その後同60年母屋の東側317㎡を買収して庭園化しました。

京町旧居(昭和30年ころ)

『ふるさとの思い出写真集』明治大正昭和 小倉(国書刊行会)

森鷗外は、小倉時代の後半(明治33年12月~35年3月)、京町5丁目154番地へ転居しました。写真左の二階家です。鷗外がこの家に住んだ頃は、右隣の二階家はまた建てられてなく、樹木のある庭でした。現在、これらの建物は小倉駅前広場造成のため解体され、その跡に記念碑が建てられています。

友人・知人

小倉三部作 小倉時代を題材にした小説

『鶏』(明治42年「昴(スバル)」

主人公石田少佐の日常と周辺の人々とのかかわりを、鷗外独自のユーモアをまじえて書いた作品。

「石田は早速正装に着更へて司令部へ出た。」

『独身』(明治43年「昴(スバル)」)

京町宅の冬の夜、友人たちとの独身談義。

「寧国寺さんは羊羹を食べて茶を喫みながら、相変らず微笑してゐる。」

『二人の友』(大正4年「アルス」)

小倉時代の友、安国寺の住職 玉水俊虠とドイツ語を学ぶ同郷の青年 福間博(F君)との交流を書いたもの。

「二十を僅かに越した位の男で、快活な、人に遠慮をせぬ性らしく見えた。」F君のモデル

玉水 俊虠 第27代安国寺住職

はじめ企救郡畑の玉泉寺にあり、明治14年16歳のとき出でて諸国に修業。明治32年東京から小倉の東禅寺に帰り、つづいて安国寺に入って堂宇再建に従事。この頃、鴎外との親交が始まり、『獨身』『二人の友』に親密な交友ぶりが描かれている。鷗外東京に戻るや、和尚も状況、のち病を得て帰郷。大正4年に逝去。50歳。

福間 博 ドイツ語教師

明治8年島根県安濃郡に生れ、明治24年志を立て上京し、独逸語の学習、翻訳に従事。明治32年小倉に赴いて鷗外の門をたたき、優れた独逸語の学力を認められ親密な間柄となり、『二人の友』に描かれている。のち36年からは一高教授となるが、明治45年38歳で逝去。

矢頭 良一

豊前築上郡に出生。明治34年福岡日日新聞主幹の推薦で、小倉に鷗外を訪れ「飛学原理」の論文と「自働算盤」の模型を示し、鴎外に認められて激励を受け、志を立て上京。鷗外の口添えで工科大学で、飛行機の研究を進める。明治40年には飛行機製作工場を設け、試作の業半ば明治41年31歳で病にて逝去。没後、鴎外は遺族に「天馬行空」の4文字を大書して贈り、遺霊を慰めた。

フランシス・ベルトラン

1866年フランス中部のフィドド-ム県に出生。巴里のミッション会を卒業ののち、日本伝道と定まり、1890年長崎に上陸、九州各地を伝達。小倉の主任司祭として赴任したのは明治32年で、小倉在任30余年、この間香春口の教会によって布教、傍ら師団将校にフランス語を教授する。鷗外はその最初の受講者で、小倉在住の間、熱心学習に努め、後年、仏語学習は小倉時代の収穫と語る。昭和7年に門司に転じ、のち昭和15年に八代にて75歳で逝去。

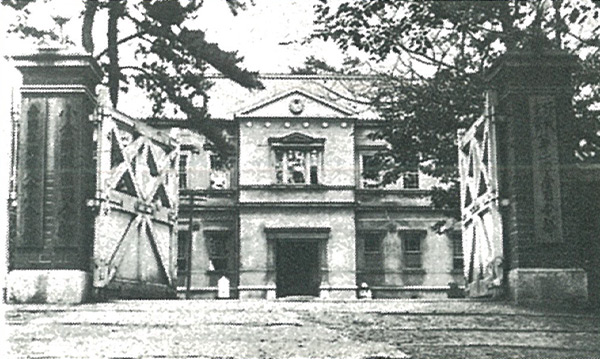

鷗外の勤務した元第十二師団司令部

明治30年、第十二師団が創設され、その司令部が翌年11月、小倉城本丸跡に新築開庁しました。現在残っているれんが造りの正門は当時からのもので、森鷗外は毎日乗馬で登庁していました。

井上 光 第十二師団長

明治32年第十二師団長に補せられ最年少の将官と言われる。

鷗外は井上師団長からの信任が厚く、『小倉日記』中の頻度最多。

鷗外の『戦論』訳述の推進者にふさわしく日露戦争では小倉師団を率いて用兵を称せられ、戦後、第4師団長に転じ、明治41年陸軍大将となった。その年に逝去。58歳。

山根 武亮 第十二師団 参謀長

鷗外とはドイツ留学当時よりすでに伯林での旧知で、鴎外小倉着任の翌日、時事を断じたことが『小倉日記』に見えている。

鷗外の理解者として師団長と『戦論』の訳述を推進したが、鴎外との親交は1年。のち近衛師団長を最後に予備役に編入、当時陸軍における鉄道輸送の権威として知られた。昭和3年76歳で逝去。

鷗外にゆかりのある場所

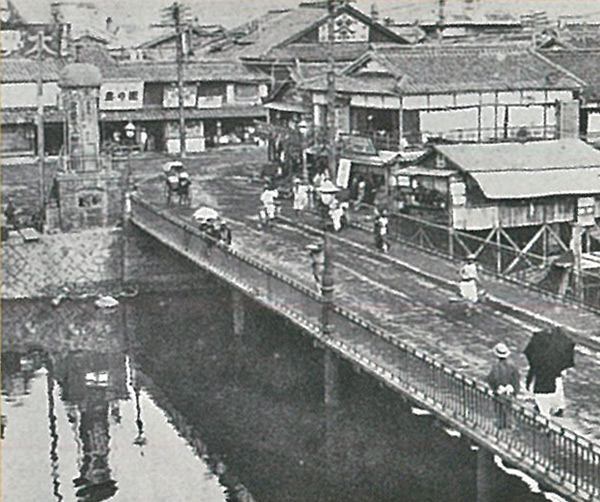

石田は常盤橋を渡つて跡へ戻つた。

そして室町の達見に寄つて、お上さんに下女を取り替へることを頼んだ。(小説『鶏』)

『ふるさとの思い出写真集』明治大正昭和 小倉(国書刊行会)

常盤橋(大正初年ころ)

橋のたもとの広告塔は鷗外の小説『独身』にも描かれている。

旧小倉偕行社(大正初年ころ)

偕行社は師団の将校クラブ。ここで鷗外が「洋学の盛衰を論ず」を告別公演した。

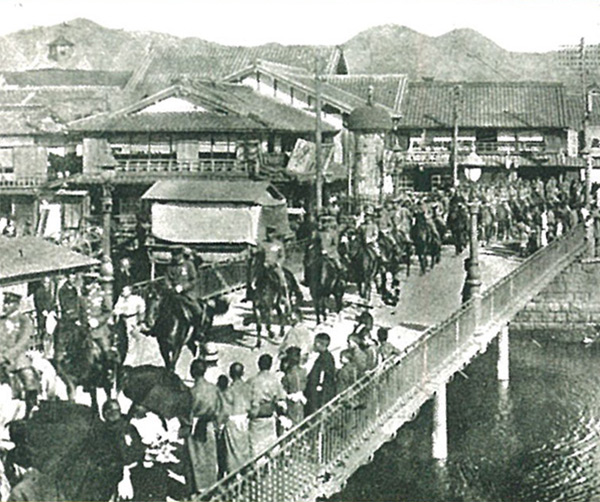

「膝なんざあ濡れても好い。馬装に膝掛なんといふものはない。外の人は持つてをつても、己は入らない。」

「へへへへ。それでは野木さんのお流儀で。」

「己が入らないのだ。野木閣下の事はどうか知らん。」(小説『鶏』)

『ふるさとの思い出写真集』明治大正昭和 小倉(国書刊行会)

常盤橋を進む乃木一行と広告塔

「野木さんのお流儀」はもちろん陸軍大将 乃木希典(1849~1912)をふまえる。乃木は一汁一菜の粗食、冬も火鉢を使わず、簡素な身なりといった質実剛健な生活ぶりが知られていた。写真は匿名検閲使として来倉した乃木が小倉っ子の大歓迎を受けた際のもの。